「心臓、心臓病について」を事前にご覧いただくと、さらに分かりやすいです。

●弁膜症とは?

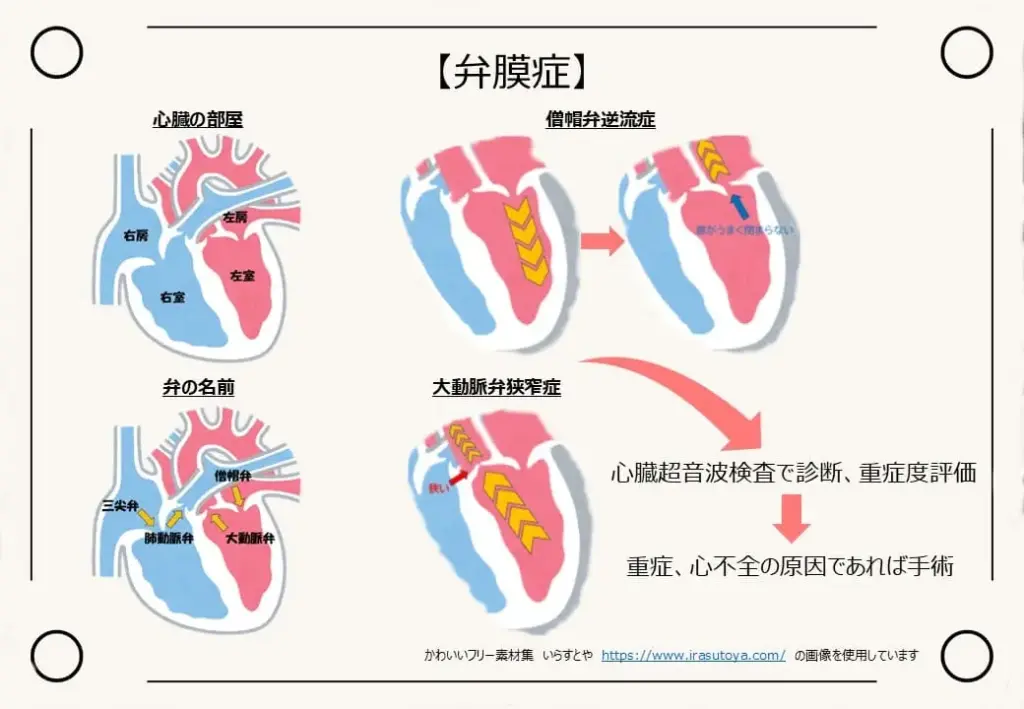

心臓には、血液の流れをコントロールする「弁」があります。弁に異常が起こると「弁膜症」と呼ばれる状態になります。

- 弁が開きにくくなる「狭窄症」

- 弁が完全に閉じられず血液が逆流する「逆流症」

の2種類にわかれ、代表的な弁膜症には以下があります。

- 大動脈弁狭窄症:心臓の出口が狭くなる

- 僧帽弁逆流症:左心房と左心室の間で逆流が起こる

●どのような症状がでる?

弁膜症になると心臓から全身に送り出す血液量が減少するため、心不全となり、次のような症状が見られます。

- むくみ(特に下肢)

- 疲れやすい、息切れ(運動時や階段の昇り降りなど)

進行すると入院が必要となることもあります。大動脈弁狭窄症では失神や狭心症のような重い症状が見られます。

●診断は?

聴診器で心臓の音を聴くと、弁膜症が疑われる「雑音」が聞こえることがあります。この場合、さらに心臓超音波検査(エコー検査)を行い、弁の状態や血液の流れを確認します。エコー検査は痛みがなく、安全に行える検査です。

●治療は?

弁膜症の根本的な治療は、壊れた弁を修理または交換する手術です。重症の弁膜症や中等度で心不全への影響が大きい場合に検討されます。最近では一部の弁膜症にはカテーテル手術が登場し、さらに拡がっていくと思われます。軽症であれば血圧管理などで心臓の負担を軽減することで悪化しないようにつとめていきます。

●感染性心内膜炎について

弁膜症があると弁が傷み、細菌がそこに付着して感染性心内膜炎という病気を起こすことがあります。この病気は命に関わるため、緊急手術が必要になることもあります。虫歯や歯周病、皮膚疾患(アトピー性皮膚炎など)があると血液に細菌が入り、感染性心内膜炎のきっかけとなることがあるので、しっかり治療を受けましょう。

●最後に

弁膜症は「息切れ」や「むくみ」といった、「年のせい」と見過ごしがちな症状がでます。カテーテル手術の登場で高齢の方でも治療の選択肢が広がっています。「疲れやすい」、「すぐに息切れがする」などあれば、医療機関で相談してみてください。

参考 日本循環器学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会.2020年改訂版 弁膜症治療のガイドライン.日本循環器学会.感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン(2017年改訂版).