●心臓の役割と構造

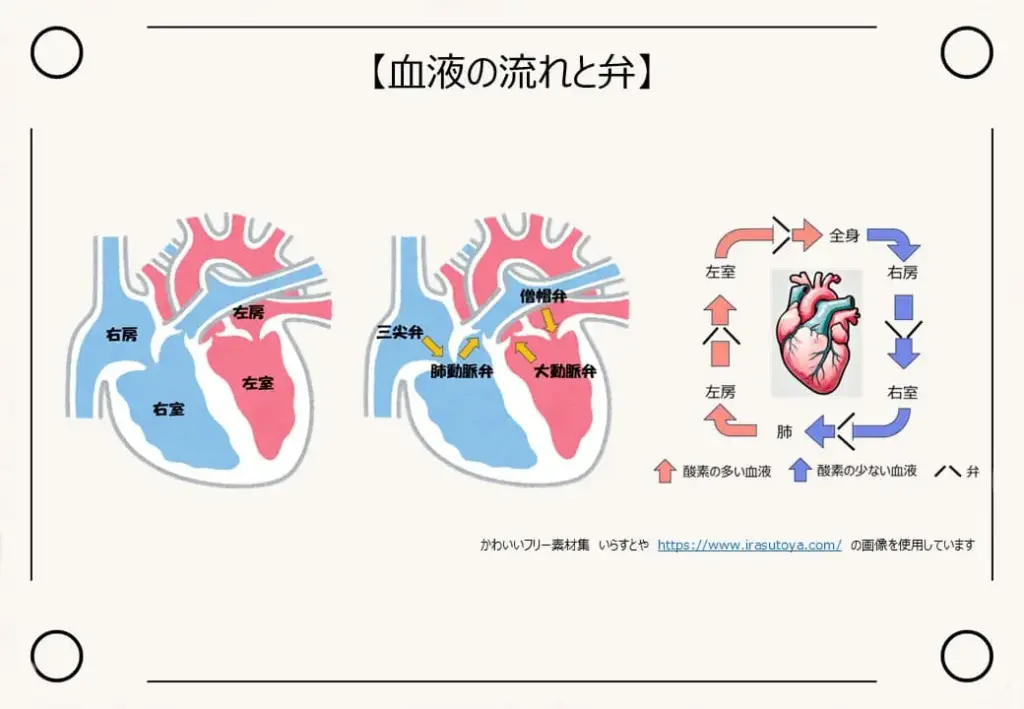

心臓は全身に血液を送り出すポンプの役割を果たす、とても大切な臓器です。心臓には4つの部屋があり、上の2つを「心房」、下の2つを「心室」と呼びます。血液は、

全身 → 右心房 → 右心室 → 肺 → 左心房 → 左心室 → 全身

という順番で流れています。心房は血液をためておくタンク、心室は血液を全身や肺に送り出すポンプのような働きをしています。心房と心室の間や心室の出口には「弁(ドア)」がついており、血液が逆流しない仕組みがあります。

●心不全とは

心不全とは、心臓のポンプ機能が弱くなり、全身に血液がうまく行き渡らなくなる状態です。原因には高血圧や糖尿病、心筋症、不整脈、弁の異常、冠動脈の病気などがあります。

急に心臓の機能が低下すると、強いだるさや息苦しさ、血圧の低下やめまいが現れます。徐々に進行する場合は、足のむくみや息切れ、食欲不振が見られることがあります。特に高齢の方では「年のせい」と見過ごされることもあります。

心不全は社会の高齢化に伴い増加しており、早期の検査や治療が重要です。高血圧や糖尿病を適切に治療することで予防につながります。

●弁膜症とは

心房と心室の間、また心室の出口にある弁(ドア)がしっかり開閉しない状態を「弁膜症」といいます。弁が開きにくい場合を「狭窄症」、閉じたときに隙間ができて血液が逆流する状態を「逆流症」と呼びます。聴診器で異常が疑われた場合は、心臓エコー検査で血液の流れや弁の状態を確認します。

●不整脈とは

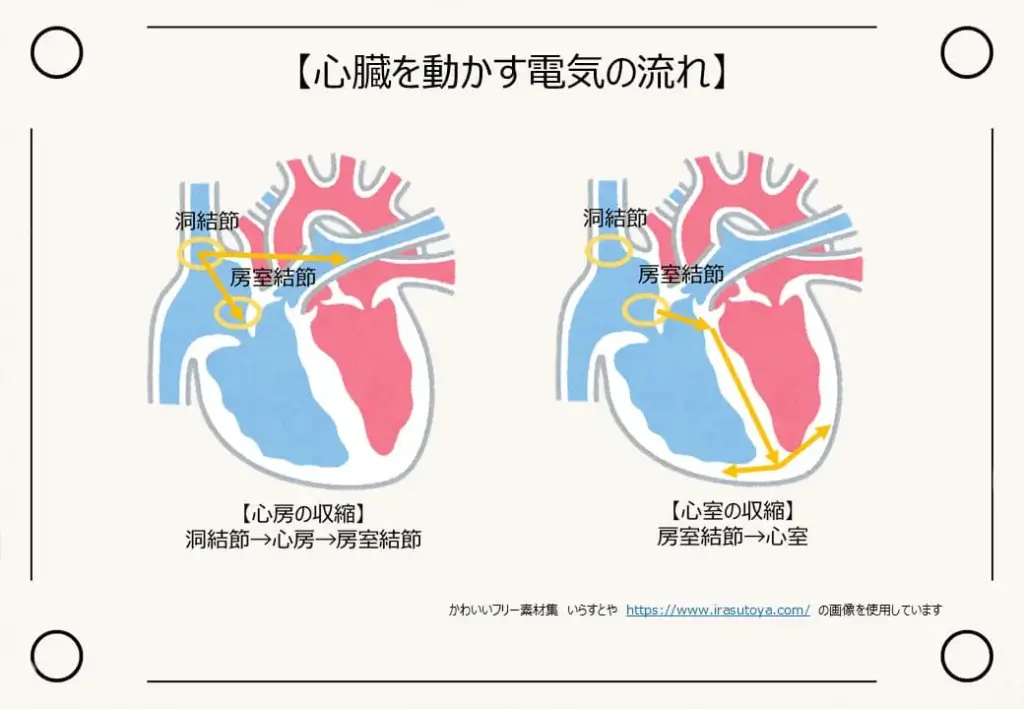

心臓は電気信号によって動く、精密な仕組みを持っています。心房と心室が順番に動くと血液が効率よく流れますが、これをコントロールするための電気の通り道があります。

心房の上部にある「洞結節」から電気信号が発生し、心房を収縮させます。この信号は「房室結節」を通り、心室に伝わって収縮を引き起こします。この電気信号の流れに異常が起きることを不整脈と呼びます。心電図で診断し、必要に応じて薬やペースメーカー、カテーテル治療を行います。

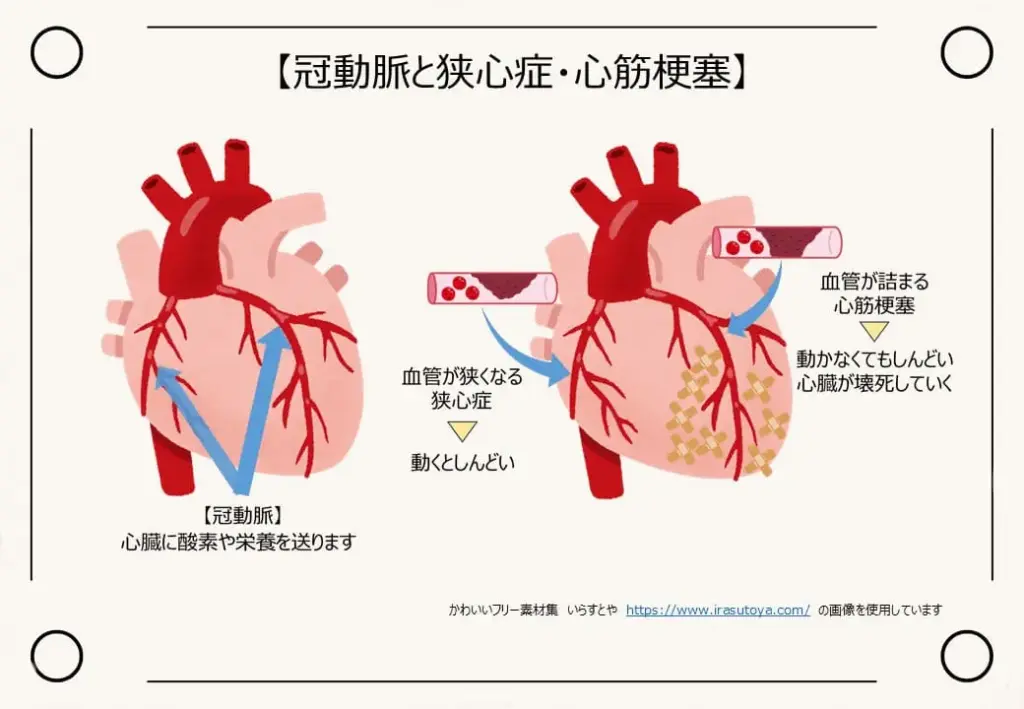

●狭心症・心筋梗塞とは

心臓に酸素を届ける血管は「冠動脈」と呼ばれます。この血管が狭くなって血流が悪くなる状態を「狭心症」、血管が詰まり心臓の筋肉がダメージを受ける状態を「心筋梗塞」といいます。動脈硬化が原因で高齢者に多いですが、血管が一時的に収縮して細くなることがあり、若い方でも起こる場合があります。突然の胸痛がある場合は注意が必要です。

●最後に

心臓病には、不整脈や心筋梗塞のように突然発症するものから、徐々に進行するものまでさまざまです。息切れや動悸、胸の痛みなどの症状が出た場合は早めに検査を受け、原因を調べましょう。また、高血圧や糖尿病をしっかり管理することで心臓病を予防することができます。健康的な生活を心がけて、大切な心臓を守りましょう。